MIKROFONE

Eine kurze Einführung

Eines vorweg : Dieser Aufsatz kann

und will nur einen groben Überblick über das Thema geben und ersetzt

deshalb kein vertiefendes Studium mit Hilfe von Fachliteratur und Praxiserfahrung.

Wir werden die prinzipiellen Unterscheidungsmerkmale von Mikrofonen kennenlernen

und uns um die praktischen Einsatzkriterien bei stereofonen Aufnahmen kümmern.

Und schon geht es los. Die Überschrift des ersten Kapitels lautet:

Die beiden

wichtigsten Arbeitsprinzipien von Mikrofonen

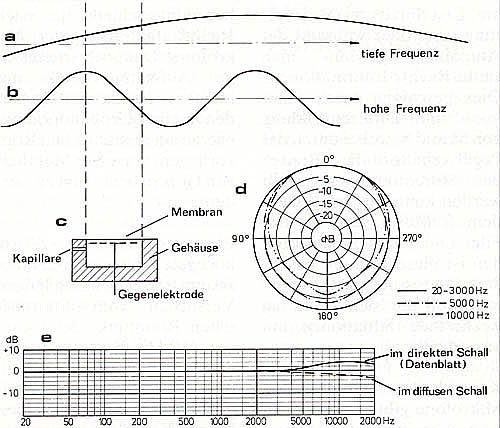

Ein

Volumen wird durch eine Membrane abgeschlossen und reagiert dadurch auf Luftdruckänderungen

vor der Membrane. Man kann sich das wie einen geschlossenen Lautsprecher vorstellen.

Das sich keine Vorspannung durch den Luftdruck ergibt ist eine (oder mehrere)

Kapillare im Gehäuse angebracht, die für einen stetigen Druckausgleich

sorgen. Gegenüber den Druckschwankungen einer Schallwelle ist das Volumen

aber dicht abgeschlossen. Dadurch bewegt sich die Membrane durch den Schalldruck

der vor dieser herrscht. Aus welcher Richtung die Schallwelle kommt ist dabei

fast egal. Nur zu höheren Frequenzen ergibt sich eine kleine Richtwirkung,

wie im nebenstehenden Diagramm angegeben.

Druckempfänger sind also reine Kugelmikrofone. Da der Frequenzgang im Diffusfeld

einen Höhenverlust aufweist richtet man auch Kugelmikrofone in der Regel

auf die Schallquelle aus. Man bekommt mit steigenden Abstand von der Schallquelle

ein dunkleres Klangbild.

2.) Der

Druckgradientenempfänger

Der

Druckgradient ist die Schalldruckdifferenz zwischen zwei eng beieinanderliegenden

Schalleintrittsöffnungen eines Mikrofons. Das typische Druckgradientenmikro

ist das Achtermikrofon. Die Menbran wird von beiden Seiten in gleicher Weise

vom Schall erreicht. Das Equivalent in der Lautsprechertechnik ist der Dipolstrahler

z.B. ein elektrostatischer Lautsprecher. Trifft der Schall von vorne oder hinten

senkrecht auf die Membrane so enstehen ausgeprägte "Hoch- und Tiefdruckgebiete"

vor und hinter der Kapsel, welche die Membrane stark auslenkt. Trifft die Schallwelle

dagegen im 90-Grad Winkel auf die Membrane so ist der Schalldruck an der Vorderseite

und an der Rückseite der Membrane gleich groß und es findet keine

Auslenkung statt. Druckgadientenempfänger besitzen eine relativ schwache

Tieftonempfindlichkeit, da die Wellenlänge sehr groß ist im Vergleich

zur Größe der Kapsel. Deshalb ist auch der Druckunterschied zwischen

Vorder- und Rückseite gering.

Der Diffusschall wird in der Regel leiser aufgenommen als der Direktschall jedoch

ist der Frequenzgang von Direkt- und Diffusfeld gleich. So besitzen Druckgradientenempfänger

eine "natürliche" Rückkopplungsdämpfung. Es muss aber

weiter entfernt von der Schallquelle aufgestellt werden wenn man die gleiche

Hallbalance wie bei der Kugel haben möchte. Aus der Überlagerung von

Kugel und Acht ensteht übrigens die weitverbreitete Nierencharakteristik

mit besonders geringen Diffusfeld und starker Rückkopplungsdämpfung.

Nachdem wir uns um die Arbeitsprinzipien

gekümmert haben, wollen wir wir jetzt ein Mikro bauen. Kapitel zwei:

Die drei

wichtigsten Konstruktionsprinzipien von Mikrofonen

1.) Das

dynamische Tauchspulen-Mikrofon

Dynamische

Mikrofone sind weitverbreitet, da sie relativ einfach aufzubauen sind und günstig

produziert werden können. Der bekannteste Vertreter ist ohne Zweifel das

Shure SM-58. Die allermeisten Bühnenmikrofone und praktisch alle Mikrofone

für Disco und DJ arbeiten nach dem dynamischen Prinzip. Dabei wird eine

Spule (Schwingspule) von den Schallwellen über eine Membrane angetrieben.

Diese Spule bewegt sich dabei zwischen den Polen eines Magnetfeldes, welches

eine der Spulenbewegung propotionale Spannung in die Spule induziert. Dynamisch

Mikrofone können sowohl als Druckempfänger oder als Druckgradientenempfänger

ausgeführt sein. Die Ähnlichkeit mit Hochton-Lautsprecherchassis kommt

nicht von ungefähr. Das Prinzip ist genau gleich und tatzächlich könnte

ein dynamisches Mikro auch Schall wiedergeben!

2.) Das

Kondensator-Mikrofon

Kondensatormikrofone

gelten als die besten überhaupt. Alle großen hochqualitativen Studiomikrofone

sind Kondensatormikrofone. Das Prinzip ist einfach, denoch kosten solch Mikrofone,

wegen der notwendigen hohen Prazision und der Verwendung besonderer Materialen,

ein vielfaches der dynamischen Modelle. Eine wenige tausendstel Millimeter starke

Kunststoff oder Metallmenbran bewegt sich in geringem Abstand von wenigen tausendstel

Millimeter zu einer festen Metallplatte. Diese bilden zusammen die Platten eines

Kondensators. Durch Schalleinwirkung ändert sich der Abstand der beiden

Elektroden. Das ergibt eine der Schallwelle propotionale Kapazitätsänderung.

Um

jetzt eine der Kapazitätsänderung propotionale Spannung zu erhalten,

benötigt man an den Elektroden eine Polarisationsspannung. Diese wird heute

entweder durch eine sogenannte Phantomspeisung von 48V von außen an die

Kapsel gebracht. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Elektretmikrofon.

Dabei ist die Polarisationsspannung als feste elektrostatische Ladung auf den

Elektroden. Solche Kondensatormikrofone sind meist etwas günstiger aber

trotzdem sehr gut. Die von den Kondensatorkapseln abgegebene Spannung ist meist

viel höher als die von dynamischen Mikros und besitzen auch immer eine

Verstärkerschaltung im Griff, welche hauptsächlich als Impedanzwandler

arbeitet und den hohen Widerstand der Kapsel an den geringeren des Mikroeinganges

anpasst. Dafür benötigen dann auch Elektretmikrofone eine geringe

Versorgungsspannung, die dann oft mit Batterien erzeugt wird.

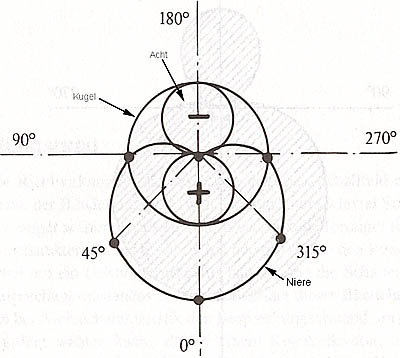

Im ersten Kapitel haben wir bereits

zwei Richtcharakteristika kennengelernt: Die Kugel und die Acht. Die wichtigste

aber ist die Niere und die wollen wir jetzt einmal genauer kennenlernen.

3.) Richtcharakteristik

Niere

Ein Mikrofon mit nierenformiger

Richtcharakteristik besitzt in Achsrichtung (0 Grad) volle Empfindlichkeit,

bei seitlicher Beschallung sinkt die Empfindlichkeit auf die hälfte und

bei rückwärtigen Schalleinfall auf etwa ein Zehntel.

Das entstehen der nierenförmigen Richtcharakteristik kann man sich aus

nebenstehender Grafik als Überlagerung aus Kugel und Acht vorstellen.

Durch den bei der Acht entstehenden "negativen" Schalldruck findet

eine Auslöschung in 180 Grad statt, da die Kugel von überallher

nur "positiven" Schalldruck empfängt. Da sich Plus und Minus

aufheben kommt es zur Niere.

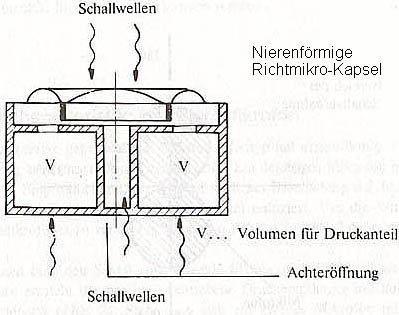

Nachfolgend ein Schnitt durch eine Nieren-Mikrokapsel. Man erreicht die Niere

durch eine "Kombikapsel" aus Acht und Kugel. Die Kapsel besitzt

einen offenen Bereich welcher eine Acht produziert und einen geschlossenen

Bereich mit Kugelcharakter.

Das soll uns theoretisch zum Thema Niere genügen. Im nächsten Kapitel

geht es nun ans Eingemachte : Wie nehme ich stereofon auf?

Die stereofone Aufnahmetechnik

1.) XY-Verfahren

Eines

ist klar: Man benötigt mindestens zwei Mikrofone. Aber darüberhinaus

stellen sich viele Fragen. Wie weit stellt man die Mikrofone von der Schallquelle

weg? Wie weit müssen die Mikrofone voneinander entfernt werden? Müssen

die Mikrofone angewinkelt werden? und vieles mehr. Nun haben sich in den letzten

hundert Jahren viele kluge Köpfe darüber Gedanken gemacht, deshalb

kann man heute auf gesicherte Erkenntnisse zurückgreifen. Wir wollen uns

mit folgenden Aufnahmeverfahren auseinander setzen : XY-Verfahren, ORTF-Stereo,

AB-Verfahren. Wer die drei Aufnahmeverfahren beherrscht, kann damit jede stereofone

Aufnahmesituation meistern

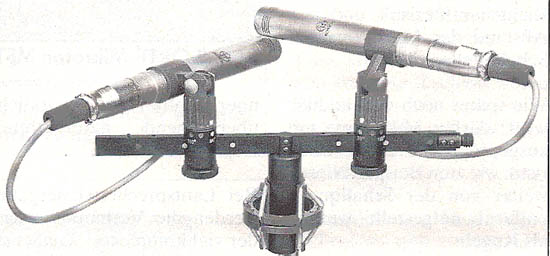

Als

erstes also das XY-Verfahren. Wie auf nebenstehenden Bild zu sehen ist der Abstand

zwischen den Mikrokapseln 0cm! Sie stehen direkt übereinander. Der Winkel

sollte zwischen 90 und 120 Grad liegen. Als Kapseln kommen nur Nieren in Frage,

da es sonst keinerlei stereofone Information geben würde. Der Winkel zwischen

den Kapseln stellt den maximalen Aufnahme-winkel ein. Die XY-Aufnahmetechnik

ist gekennzeichnet durch eine besonders gute Lokalisation der Schallquellen

in der Mitte, wirkt aber nicht besonders breit.

Die

räumliche Abbildung ist schlecht, da jegliche Laufzeitunterschiede fehlen.

Das XY-Verfahren zählt somit zu den Intensitäts-Mikrofonie-Verfahren

und es kann für erste Versuche empfohlen werden, da es relativ einfach

ist. Ein gutes Ergebnis ist fast garantiert, wenn man den passenden Aufnahmewinkel

und Entfernung eingestellt hat (siehe später).

Das

ORTF-Verfahren wurde von Technikern des französischen Rundfunks entwickelt

und hat sich zum vielleicht beliebesten stereofonen Aufnahmeverfahren entwickelt.

Ausgehend vom XY-Verfahren stellt man die Nierenkapseln in 17 cm Entfernung

auf und winkelt sie um 110 Grad ein. Es entsteht ein Aufnahmefeld von etwa +-

50 Grad von der Mittelachse. Um ein Orchester komplett aufzunehmen, muss die

ORTF-Anordnung soweit von diesem entfernt aufgestellt werden das alle Instrumente

sich inerhalb dieser Aufnahmezone befinden. Ein Öffnungswinkel von 100

Grad ist in der Regel ausreichend, außer man muss aus akustischen Gründen

nahe an der Schallquelle sein (Hallradius, siehe unten).

Dann muss man von der "reinen

Lehre" des ORTF-Verfahrens weg und Abstand und Winkel selbst einstellen,

doch dazu später mehr. Das ORTF-Verfahren ist darüberhinaus sehr

unkritisch in der Plazierung und wird von vielen Anwendern als besonders universelle

Lösung angesehen. Die Räumlichkeit ist ausgewogen und die Lokalisation

der Instrumente gut. Ein naher Verwander des ORTF-Verfahrens ist die Anordnung

nach DIN. Dabei beträgt der Abstand der Nierenkapseln 20 cm und der Winkel

90 Grad. Man kommt ebenfalls zu einem Aufnahmewinkel von +- 50 Grad. Welch

der beiden Verfahren zu bevorzugen ist, muss man bei jeder Aufnahme durch

eine Mikrofon-Probe ermitteln.

3.) Das

AB-Verfahren

Das

AB-Verfahren stellt das ursprünglichste stereofone Aufnahmeverfahren dar.

Man benötigt im Gegensatz zum XY- und ORTF-Verfahren Mikrokapseln mit Kugelcharakteristik.

Daraus ist schon zu erkennen, das bei diesem Verfahren der Winkel zwischen den

Kapseln eine untergeordnete Rolle spielt. Trotzdem sollten die Kapseln auf das

Schallereignis ausgerichtet sein. Man stellt beide Kapseln einfach in einer

Entfernung von 40 cm bis zu mehreren Metern zueinander in einer Linie auf. Bewährt

hat sich dabei etwa 50 cm Entfernung. Das AB-Verfahren ist die Diva unter den

stereofonen Aufnahmeverfahren. Einerseits bekommt man nur durch die Benutzung

von Kondensator-Kugelkapseln den natürlichen tieffrequenten Anteil am Spektrum

der Musikinstrumente, andererseits kann eine schlechte AB-Aufnahme lächerliche

Ergebnisse liefern. Man sollte also wichtige Aufnahmen nicht ausschließlich

im AB-Verfahren durchführen, sonst könnte man eine unangenehme Überraschung

erleben. Die Lösung stellen die sogenannte Trennkörperstereofonie

dar, deren bekannteser Vertreter die "Jecklin-Scheibe" ist. Das ist

eine Anordnung von zwei Kugelmikrofonen mit einem gegnseitigen Abstand von 36cm

und durch eine Scheibe von 35cm Durchmesser akustisch getrennt. Die Scheibe

ist mit schallabsorierenden Material belegt.

Raumakustische

Besonderheiten

1.) der

Hallradius

Bei Aufnahmen spielt die Raumakustik

eine noch größere Rolle als für das unmittelbare Live-Hören.

Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass stereofone Wiedergabe nur

eine Illusion des natürlichen Geschehens sein kann und einige Informationen

fehlen wie alles Visuelle und das Ambiente.

In der Nähe eines Instrumentes hört man auch in einem Raum dominierend

den direkten Schall und empfindet den Raumeinfluß weniger. Weiter entfernt

ist aber der reflektierte Schall und damit der Raumeinfluß stärker.

Das Verhältnis von direkten und reflektierten Schall nennt man die Hallbalance.

Dort wo direkter und reflektierter Schall gleich groß ist befindet sich

der Hallradius dieser Schallquelle.

Aufnahmen sollten immer innerhalb des Hallradius gemacht werden, da sich das

Ergebnis der Aufnahme ansonsten kaum noch verwerten lässt.

Die Größe des Hallradius

lässt sich mit folgender Formel annähernd berechnen:

Hallradius = 0,057

* Wurzel(Raumvolumen/Nachhallzeit)

Wobei gilt: Hallradius in Meter,

Raumvolumen in Kubikmeter und Nachhallzeit in Sekunden.

2.) Die

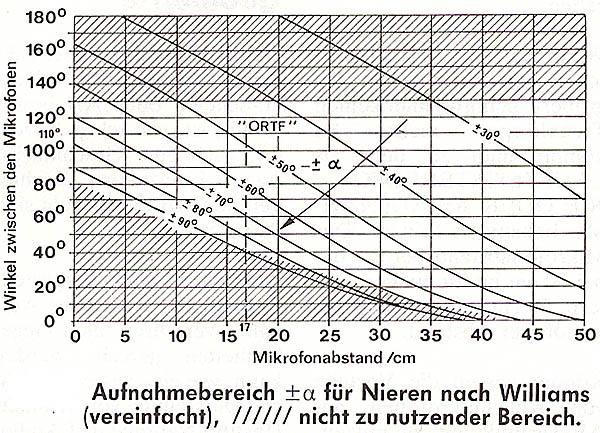

Williams-Diagramme

Die Williams-Diagramme erfassen

den Zusammenhang zwischen Mikrofonabstand, Öffnungswinkel und Aufnahmewinkel

bei stereofonen Mikroanordnungen. Damit kann man von der ORTF- oder DIN-Anornung

weggehen und eigene Anordnungen kreieren. Deren Soundqualität ist aber

nicht sichergestellt und man muss immer in einer Mikrofon-Probe deren Brauchbarkeit

in dieser Aufnahmesituation ermitteln. An der waagerechten Achse liest man

dabei den Mikroabstand ab, an der senkrechten Achse den Öffnungswinkel

und als Parameter der Kurvenschar bekommt man den max. Aufnahmewinkel der

Anordnung. Nachfolgend ist das Williams-Diagramm für Nierenkapseln angegeben.

So, das soll es gewesen sein. Mit

diesem Wissen kann man sich ans Werk machen und seine erste stereofone Aufnahme

in den Kasten bringen. Es sollte sich auf Anhieb ein Erfolg einstellen. Ansonsten

gilt wie für alles: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen".

Literatur:

Stereoplay / Grundlagen der HIFI-Technik

Vereinigte Motor-Verlage ohne Jahresangabe, Stuttgart

Stereoplay / Die Welt des Klanges Vereinigte Motor-Verlage 1995, Stuttgart

Norbert Pawera / Mikrofon-Praxis 3.Auflage 1993 Franzis-Verlag GmbH, München

Michael Ebner / Handbuch der PA-Technik Elektor-Verlag 2002, Aachen

Thomas Görne / Mikrofone in Theorie und Praxis Elektor-Verlag, Aachen

Frank Pieper / PA-Handbuch Carstensen-Verlag

Reichenberg,

30.09.2002

Jürgen Völker

HiFi-Club

>Die HIGH-FIDELIKER<